Wir klären auf: Suizidalität verstehen und gemeinsam einen Ausweg finden.

Suizidalität verstehen – Leben retten durch Wissen und Haltung

Suizidalität betrifft uns alle. In Deutschland sterben jährlich über 10.000 Menschen durch Suizid, mehr als 100.000 Menschen unternehmen einen Versuch. Doch suizidale Handlungen ist kein unausweichliches Schicksal – Prävention ist möglich. Dafür braucht es Wissen über Warnsignale, Risikofaktoren und vor allem die Bereitschaft, hinzuschauen und ins Gespräch zu gehen. Jeder Kontakt kann den Unterschied machen. Auf dieser Seite finden Sie fundierte Informationen, Hilfsangebote und praktische Hinweise, wie Sie Menschen in suizidalen Krisen unterstützen können.

Suizidales Erleben sollte kein Tabuthema sein: Durch Wissen, Offenheit und gemeinsames Handeln können wir Leben retten.

Ca. 10.000

Menschen

nehmen sich pro Jahr in Deutschland das Leben. Das bedeutet einen Suizid alle 51 Minuten.

> 100.000 Suizidversuche

pro Jahr in Deutschland. Frauen unternehmen häufiger Suizidversuche als Männer.

135

Menschen

sind im erweiterten Umfeld von einem Suizid betroffen: Familie, Freunde, Kolleg*innen.

Zahlen, Daten, Fakten.

Was meinen wir, wenn wir von Suizidalität sprechen? Suizidalität umfasst verschiedene Dimensionen. Dazu gehören Suizidgedanken, also das Nachdenken darüber, nicht mehr leben zu wollen – von flüchtigen Gedanken bis hin zu konkreten Vorstellungen. Ebenso zählt das suizidale Erleben dazu, also die inneren Gefühle von Hoffnungslosigkeit, Leere oder Überforderung, die Menschen in einer Krise stark belasten können. Schließlich zeigt sich Suizidalität auch im suizidalen Handeln, wenn Menschen aktiv werden – sei es durch vorbereitende Schritte oder durch einen Suizidversuch. Suizidalität ist damit ein Spektrum, das von Gedanken über Erleben bis hin zu Handlungen reicht.

Jedes Jahr nehmen sich in Deutschland über 10.000 Menschen das Leben. Wir gehen davon aus, dass es 10–20 mal mehr zu einem Suizidversuch kommt. Das bedeutet, dass es allein in Deutschland ca.100.000 Suizidversuche jährlich gibt. Jeder Suizid betrifft andere Menschen, ob direkt oder indirekt. Neuere Zahlen gehen von bis zu 135 betroffenen Angehörigen aus (Cerel et al., 2019).

Aktuelle Zahlen

Zuletzt nahmen sich im Jahr 2024 in Deutschland 10.372 Menschen das Leben – 0,7 Prozent mehr als im Vorjahr und 7,1 Prozent mehr als im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. 71,5 Prozent der Verstorbenen waren Männer, 28,5 Prozent Frauen. Auffällig ist, dass der Anstieg vor allem auf eine Zunahme bei Frauen zurückzuführen ist (+4,7 Prozent), während die Zahl bei Männern leicht sank (–0,9 Prozent).

Suizid: Die zweithäufigste Todesursache

Das Suizidrisiko steigt mit zunehmendem Lebensalter an, jedoch gehört der Suizid in der Altersgruppe der 15–25-Jährigen weltweit zur zweithäufigsten Todesursache. In Deutschland sterben mehr Menschen durch Suizid als durch Verkehrsunfälle, Gewalttaten, illegale Drogen und AIDS zusammen. Suizidversuche werden eher von Frauen im jüngeren Lebensalter unternommen, während ca. 70 % der Suizide durch Männer verübt werden.

Vielfältige Warnsignale

Suizidgedanken sind immer ein Hinweis auf eine sehr große seelische Not. Wissenschaftler*innen gehen davon aus, dass sehr viele Menschen, die durch einen Suizid sterben, zu diesem Zeitpunkt an einer psychischen Störungen litten. Aber das erklärt nicht allein, warum ein Mensch sich das Leben nimmt. Vielfältige andere Faktoren, wie z. B. Lebenskrisen, körperliche Erkrankungen, belastende Lebensereignisse sowie soziale Isolation spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Zwischenmenschliche Begegnungen und ehrliche Beziehungen sind für Menschen wichtig und können Leben retten. Denn es ist nicht nur das Verständnis, die Nähe und das Vertrauen, auch ein aufmerksames, soziales Umfeld kann Krisen und Veränderungen bemerken, auf Hilfsangebote verweisen und unterstützen – und somit Leben retten.

- Veränderung des Äußeren,

z. B. dunklere Kleidung

- Sozialer Rückzug von Freunden und Familie

- Änderung von wichtigen Gewohnheiten

- Vernachlässigung von Ernährung und Körperpflege

- Krisenhafte Zustände mit Auswirkungen auf Stimmung, Schlaf, Verhalten

- Direktes oder indirektes Äußern von lebensmüden oder Suizidgedanken

- Verabschiedung von Personen, Verschenken von Dingen, Erstellen eines Testaments

- Risikoreicheres Verhalten

z. B. riskantes Autofahren, riskanter Konsum von Alkohol oder anderen Drogen

Die Phasen der suizidalen Entwicklung nach Pöldinger

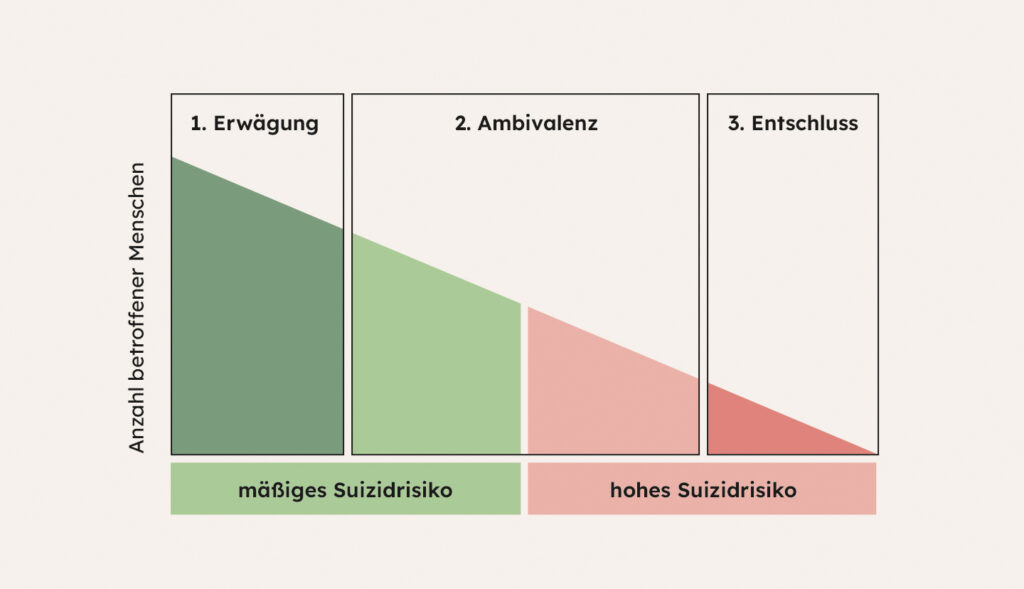

Der Psychiater Erwin Pöldinger beschrieb die Entwicklung von Suizidgedanken zu Handlungen als einen dynamischen Prozess, der in drei Stufen verlaufen kann. Dieses Modell bietet eine hilfreiche Grundlage, um suizidale Entwicklungen besser zu verstehen und frühzeitig zu erkennen. Es unterscheidet zwischen der Phase der Erwägung, der inneren Ambivalenz und dem gefassten Entschluss – und zeigt, dass das Suizidrisiko in der Regel schrittweise zunimmt.

1. Erwägung (suizidale Gedanken)

In dieser Phase beginnt die betroffene Person, über den Tod oder einen möglichen Suizid nachzudenken. Diese Gedanken treten häufig im Zusammenhang mit einer als ausweglos erlebten Lebenssituation auf. Es handelt sich in der Regel noch nicht um konkrete Absichten, sondern um erste gedankliche Auseinandersetzungen mit der Idee des Suizids als möglichem Ausweg.

2. Ambivalenz (suizidale Absichten)

In der zweiten Phase verstärken sich die suizidalen Gedanken. Die Person schwankt zwischen Lebenswillen und Todeswunsch. Erste konkrete Überlegungen zur Durchführung eines Suizids können auftreten. Häufig geht diese Phase mit einer großen inneren Anspannung und Zerrissenheit einher. In dieser Stufe ist Hilfe besonders wichtig, da die Ambivalenz auch eine Öffnung für Unterstützung ermöglichen kann.

3. Entschlossenheit (suizidale Handlungsvorbereitung)

In der letzten Phase wirkt die betroffene Person mitunter ruhiger oder gefasster – ein scheinbares Zeichen der Besserung, das jedoch trügen kann. Der innere Konflikt scheint gelöst, weil die Entscheidung für einen Suizid gefallen ist. Es kann zu konkreten Vorbereitungen oder bereits zur Durchführung einer suizidalen Handlung kommen. In dieser Phase besteht höchste Dringlichkeit für professionelle Hilfe.

Risikofaktoren, die suizidale Handlungen begünstigen

Klinisch

- Vorangegangener Suizidversuch

- Psychische Störungen (z.B. Depressionen, Psychosen, PTBS)

- Starke Hoffnungslosigkeit, konkrete Suizidplanung

- Körperliche Erkrankung und chronische Schmerzen

- Substanzmittelkonsum

- Genetische Disposition (Suizidfälle in Familie)

Epidemologisch

- Für einen Suizid: Männlich

- Für einen Suizid: höheres Lebensalter

- Wechseljahreszeiten (v.a. Frühling)

Sozial

- Soziale Isolation und Gefühle mangelnder sozialer Unterstützung

- Familiäre oder partnerschaftliche Konflikte

- Verlusterfahrungen (Todesfall, Beziehungsabbruch, Trennung)

- Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Inhaftierung

Gesellschaftlich

- Verfügbarkeit von und Zugang zu Suizidmitteln

- Hürden beim Zugang zum Gesundheitssystem

- Medieneffekte (Werther-Effekt)

- Kriege/Flucht

- Stigma in Bezug auf psychische Störung und Suizidgedanken

- Diskriminierung

Schutzfaktoren, die das Risiko für Suizid und Suizidversuche verringern

Im Sinne eines positiv-psychologischen Ansatzes spielen auch Schutzfaktoren, welche suizidalen Gedanken und Handlungen entgegenwirken können, eine wichtige Rolle. Denn sie stärken die individuelle psychische Widerstandskraft und eröffnen Wege zur Stabilisierung und Heilung.

Sozial

- Zugehörigkeit, soziale Integration, Bindung

- Gute Beziehung zu mind. einer engen Bezugsperson

Personenfaktoren

- Offenheit für neue Erfahrungen

- Effektive Problemlösefähigkeiten

- Emotionale Stabilität

- Stabiler Selbstwert

- Optimistische Zukunftseinstellung

- Robustes, aktives, kontaktfreudiges Temperament

- Sicheres Bindungsverhalten

Gesellschaft

- Religiöse Bindung, Spiritualität

- Methodenrestriktion

- Suizidpräventive Berichterstattung

Es gibt viele Vorurteile und Mythen über Suizidalität

Rund um das Thema Suizidalität halten sich bis heute zahlreiche Mythen und Fehleinschätzungen. Sie entstehen oft aus Unwissen, Angst oder Hilflosigkeit – und tragen dazu bei, dass das Thema weiterhin stigmatisiert wird. Betroffene zögern dadurch häufiger, über ihre Gedanken zu sprechen oder sich Hilfe zu holen. Umso wichtiger ist es, mit faktenbasiertem Wissen aufzuklären. Im Folgenden werden verbreitete Vorurteile aufgegriffen und durch wissenschaftlich gesicherte Informationen ergänzt.

Suizidprävention ist möglich

Suizid und Suizidversuche sind komplexe Phänomene; ihre Prävention ist daher eine vielschichtige, gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Durch gemeinsame Anstrengungen konnte die Suizidrate in Deutschland seit den 1980er-Jahren fast halbiert werden. Dies ist vor allem auf eine beginnende Entstigmatisierung des Themas im öffentlichen Diskurs sowie auf Maßnahmen der Methodenrestriktion zurückzuführen – also die Einschränkung der Verfügbarkeit von Suizidmitteln (z. B. ein strenges Waffenrecht, die begrenzte Verfügbarkeit von Medikamenten und Chemikalien, die Absicherung gefährdeter Bauwerke etc.).

Weitere zentrale Ansätze der Suizidprävention umfassen den Ausbau niedrigschwelliger Hilfsangebote, die gezielte Fort- und Weiterbildung von Fachkräften im medizinischen und psychosozialen Bereich sowie die Stärkung der Früherkennung von Suizidgefährdung und psychischen Störungen. Ebenso wichtig ist ein gesellschaftliches Klima, das Suizidgedanken offen anspricht, ernst nimmt und entstigmatisiert.

Hierzu braucht es Unterstützung: von der Politik, der Gesellschaft, aber auch von jedem einzelnen Menschen. Wenn Sie die Arbeit der DGS unterstützen wollen, sprechen Sie uns an oder helfen Sie uns mit einer Spende.

Wie man einen suizidgefährtenden Menschen unterstützen kann.

Neben dem wichtigsten Schritt des Ansprechens ist es die Begleitung, Stützung und das Da-sein. Viele Menschen kennen Krisensituationen und wissen, dass eine Begleitung durch das soziale Umfeld und enge Vertraute helfen kann.

Egal, warum ein Mensch Suizidgedanken hat – begegnen Sie dieser Person immer mit Respekt und Verständnis. Gleichzeitig gilt: Auch Helfende dürfen ihre eigenen Grenzen beachten. Es ist in Ordnung, sich Unterstützung zu holen, wenn die Situation belastet oder überfordert. Nur wer gut für sich sorgt, kann auch langfristig für andere da sein.

Hilfsangebote finden

Für Betroffene, Angehörige und Hinterbliebene gibt es eine Vielzahl an Hilfsangeboten. Sie müssen mit Ihren Sorgen nicht allein bleiben – mit professioneller Hilfe ist es möglich, Entlastung zu erfahren. Auch schwere Gefühle können sich wandeln und neue Hoffnung für die Zukunft ermöglichen. Eine Übersicht möglicher Hilfsangebote finden Sie im Hilfefinder.

Ob psychosoziale Beratung, Fachkrankenhaus, Krisentelefon oder Seelsorge – hier finden Betroffene, Angehörige und Hinterbliebene vielfältige Unterstützungsangebote für schwierige Zeiten.

Professionelle Hilfe in psychiatrischen Kliniken erhalten

Wir wissen, dass viele Menschen große Scheu davor haben, in eine psychiatrische Klinik zu gehen. Doch die umfassende Betreuung in einer Psychiatrie spielt eine zentrale Rolle in der Suizidprävention. Sie bietet Betroffenen rund um die Uhr einen geschützten Ort, an dem in akuten Krisen sofortige und professionelle Hilfe möglich ist – mit dem Ziel, schnellstmöglich Entlastung zu schaffen und Sicherheit zu gewährleisten.

Wenn sich Menschen freiwillig Hilfe in einer Klinik suchen, wird diese Freiwilligkeit respektiert. Auch hier halten sich noch immer falsche Vorstellungen darüber, was in einer psychiatrischen/psychosomatischen Klinik passiert. Betroffene sollten keine Angst haben, denn es geht um ihr Leben und für viele andere körperliche Erkrankungen würden wir nicht zögern, in ein Krankenhaus zu gehen.

Betroffene Menschen ansprechen

Trauen Sie sich, Betroffene zu fragen, sie/ihn direkt anzusprechen. Es geht nicht um die perfekten Worte. Es geht vielmehr darum, zu signalisieren: ich bin für Dich da. Vermitteln Sie, dass Sie sich Sorgen machen. Denn das tun Sie ja. Ihnen ist es nicht egal, wie es Ihrem Gegenüber gerade geht. Sie haben bereits bemerkt, dass etwas nicht in Ordnung ist, dass Sie ein schlechtes Bauchgefühl haben. Versuchen Sie sich Zeit zu nehmen, bleiben Sie beim Gespräch ruhig und bewerten Sie die Gedanken und Gefühle des Gegenübers nicht. Vielleicht mögen diese für Sie gar nicht so schwer wirken, für betroffene Personen sind sie es aber.

Zögern Sie nicht, Unsicherheiten oder Überforderung offen anzusprechen. Gefühle von Hilflosigkeit und Ohnmacht im Umgang mit suizidalen Menschen sind völlig normal – und zugleich emotional sehr belastend.

Sich diese Emotionen bewusst zu machen und – wenn möglich – auszusprechen, kann bereits ein erster Schritt zur Entlastung sein. Sie dürfen dem Betroffenen dann auch offen sagen, dass Sie weitere Hilfen hinzuziehen möchten. Dabei ist es wichtig, offen zu sein und nicht hinter dem Rücken der betroffenen Person etwas zu organisieren.

Notfallkontakte und -nummern organisieren

Sollte Ihre eigene Zeit nicht ausreichen, versuchen Sie sicherzustellen, dass eine andere Vertrauensperson bei der betroffenen Person bleiben kann – insbesondere in der Nacht, die häufig als besonders belastend erlebt wird. Klären Sie gemeinsam mit der betroffenen Person, welche Schritte sie selbst unternehmen kann und wer aus dem persönlichen Umfeld zusätzlich eingebunden werden könnte. Welche Telefonnummern sind im Notfall da? Helfen Sie dem/der Betroffenen nach Absprache, einen Termin bei einem Hilfsangebot zu organisieren. Betroffenen fehlt oft die Kraft dazu, dies allein zu tun. Begleiten Sie die betroffene Person nach Absprache zur Hausarztpraxis. Auch hier ist diese Begleitung eine große Stütze.

Transparenz spielt in allen Schritten eine zentrale Rolle: Es sollte vermieden werden, hinter dem Rücken der betroffenen Person Absprachen zu treffen. Stattdessen gilt es, gemeinsam und offen nach unterstützenden Wegen in dieser schwierigen Zeit zu suchen.

Wie Wissenschaft hilft, die Suizidzahlen zu senken

Seit vielen Jahren widmet sich die Wissenschaft der Frage, welche Faktoren Suizidalität begünstigen und wie Suizide besser verhindert werden können. Die Forschung ist hier in verschiedenen Bereichen und mit unterschiedlichen Herangehensweisen tätig.

Neben neurobiologischen, psychologischen und psychiatrischen Studien spielen auch soziologische und gesundheitsökonomische Erkenntnisse eine zentrale Rolle. Forschungsergebnisse helfen dabei, Risikogruppen besser zu identifizieren, Präventionsmaßnahmen gezielter zu gestalten und Versorgungslücken sichtbar zu machen.

Grundlagenforschung

Die Grundlagenforschung im Bereich der Suizidprävention beforscht suizidale Verläufe, Risikofaktoren sowie die multifaktoriellen Hintergründe vom suizidalen Erleben und Verhalten. Über ein besseres Verständnis der Grundlagen wird eine Basis geschaffen, auf welcher konkrete Maßnahmen und spezifische Ansätze aufsetzen können. Nur mit einem umfassenden Verständnis der Grundlagen lassen sich zielführende Suizidpräventionsprogramme und -maßnahmen entwickeln.

Angewandte Forschung

Die angewandte Forschung widmet sich konkreten Ansätzen zur Suizidprävention, etwa im Hinblick auf bestimmte Risikogruppen. Dabei wird u.a. untersucht, ob eine Maßnahme – beispielsweise ein suizidfokussiertes Behandlungsprogramm, die Gabe eines Medikaments oder die Vermittlung von Wissen – dazu geeignet ist, suizidale Handlungen in der jeweiligen Zielgruppe zu reduzieren.

Forschungsplattformen und Netzwerke

Forschungsplattformen und wissenschaftliche Netzwerke spielen eine zentrale Rolle für den Austausch und die Weiterentwicklung suizidpräventiver Erkenntnisse. Sie vernetzen Forschende aus unterschiedlichen Disziplinen, fördern gemeinsame Projekte und tragen dazu bei, Synergien zu nutzen. Der offene Wissenstransfer zwischen Wissenschaft, Praxis und Politik ermöglicht es, Forschungsergebnisse gezielt in die Prävention zu überführen und damit langfristig zur Reduktion von Suiziden und Suizidversuchen beizutragen.

Forschungsdatenbank des Werner-Felber-Instituts e.V.

Die Forschungsdatenbank des Werner-Felber-Instituts e.V. sammelt Informationen über aktuelle Forschungsprojekte zum Thema Suizid im gesamten deutschsprachigen Raum. Als Netzwerkplattform für Wissenschaft und Praxis in der Suizidprävention wird sie von der DGS aktiv unterstützt. Die Datenbank finden Sie auf der Website des Werner-Felber-Instituts e.V.

Fachzeitschrift Suizidprophylaxe

Ein wichtiges Publikationsorgan für wissenschaftliche Arbeiten zur Suizidprävention ist zudem die Fachzeitschrift „Suizidprophylaxe“, herausgegeben mitunter von der DGS. Hier werden regelmäßig Forschungsergebnisse, Praxisberichte und theoretische Beiträge zur Suizidologie veröffentlicht.

Professur für Suizidologie & Suizidprävention

Ein bedeutender Meilenstein für die Suizidforschung in Deutschland ist die Einrichtung der ersten Professur für Suizidologie und Suizidprävention an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Seit dem 1. November 2024 ist unsere Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. med. Ute Lewitzka Inhaberin dieser Professur.

Eines ihrer zentralen Ziele ist die systematische Erfassung und Auswertung von Suiziden und Suizidversuchen, um daraus wirksame Präventionsmaßnahmen ableiten zu können. Dabei kann sie auf ein starkes Netzwerk zurückgreifen. Perspektivisch soll in Frankfurt ein Deutsches Zentrum für Suizidprävention entstehen.

Gesundheitsberichterstattung des Robert-Koch-Instituts (RKI)

Darüberhinaus liefert auch die Gesundheitsberichterstattung des Robert Koch-Instituts (RKI) wichtige epidemiologische Daten, die – obwohl nicht ausschließlich auf Suizidalität bezogen – zur Einordnung psychischer Belastungen in der Bevölkerung beitragen können. Die Berichte sind öffentlich zugänglich unter: www.gbe.rki.de.

Quellenangaben

Cerel, J., Brown, M. M., Maple, M., Singleton, M., van de Venne, J., Moore, M., & Flaherty, C. (2019). How Many People Are Exposed to Suicide? Not Six. Suicide and Life-Threatening Behavior, 49(2), 529–534. doi.org/10.1111/sltb.12450

Abgerufen: 19.09.2025

W. Pöldinger (1982). Erkennung und Beurteilung der Suizidalität. In: Suizid. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg 1982. S. 13–23, doi:10.1007/978-3-642-68093-9_2

Abgerufen: 19.09.2025